时间,刻下年轮

初心,薪火相传

法律的根须深深扎进群众生活的土壤

一代代武定法院人用三十年的光阴书

写了一本独特的“为民札记”

这里面装着人心的尺度

标刻着为民的脚程

更传承着恒久的温度

2025年9月23日,星期二

晚饭后,庭长带着我到村子里送一份材料,路过张大妈家门口,庭长说顺道进去看看,大妈正和儿子在院子里掰着白天搬回家的玉米,相比一年前,气色好了不少,调解了5次的赡养纠纷,总算是圆满了。临走时,庭长叮嘱的那句“法庭的根在老百姓的灶膛边”,又燃起了我的斗志。

——王永瑞

武定县人民法院发窝法庭法官助理

2024年12月28日,星期六

今天的雪下得好大,又只有我一个人在值守法庭,正烤着洋芋,就看见李大爹抱着猫经过。我邀请大爹进来烤烤火,给他泡了一杯茶,大爹掏出儿子寄来的钙片,和我絮叨着家常。临走时,我赶紧塞了一张便民卡给李大爹,告诉他,如果想儿子了,就上法庭来,要是家里有什么要帮忙的,上面有电话,随时给我们打。看着大爹的背影,也越发让我想家了。

——李权

武定县人民法院发窝法庭法警

2023年9月11日,星期一

第二次来发窝法庭报到,一眼就看见老庭长十年前栽的那棵杏树,想起了那次漫长的调解。刚来到法庭那年,老庭长带着我去村里调解纠纷。两兄弟为门前的唯一通道吵得要动手,老庭长没急着讲道理,蹲在地边喝了半晌水,听着兄弟俩冗长争论,整整十个小时,我们一口饭都没吃,庭长伸了伸蹲麻的脚,用两兄弟成长的点滴唤亲情,用法律明道理,两兄弟羞红了脸,在老庭长耐心的主持下,明确了道路通行的“亲情账”。这样的调解智慧,是老庭长教给我的第一课,也是后来我处理类似纠纷时总想起的“土办法”。

——董建利

武定县人民法院党组成员、副院长

2018年8月21日,星期二

今天,庭长带我去送达,在村口遇到一个热情的老乡,他从背篓里拿出刚摘的梨,递给我和庭长,询问到:“张法庭有没有退休了?”张法庭?我一头雾水的望向庭长,没听说过有这个人啊。路上,庭长告诉我,那是当地群众对执行局老张的称呼,20多年前,法庭刚刚经历地震,又没有交通工具,法庭审判、调解工作都要徒步翻山越岭,到老乡家调解、开庭,在那个时候,大多数人还听不懂汉语,老张就用民族语言在山岭间奔走,一些远的地方,一走就是两三天,甚至更久,那时候,老张走到哪里,法庭就在哪里,老百姓都亲切地称他“张法庭”。第一次听到群众这么直接的肯定,司法为民,不是口号,不是任务,任重道远啊!

——张烜豪

武定县人民法院审管办主任

2013年9月25日,星期三

饭碗刚端起来,还没吃几口,庭长就让我赶快准备开庭,我看了看时间,才十二点,瞬间没了好心情。很快,庭审结束了,我看了看时间正好下午两点,路边的班车急促的按着喇叭,我探出脑袋往窗外看,刚刚开庭的两个当事人正快步往班车的方向赶去。庭长过来搭话:“你要习惯呀,我们法庭的钟表,转的可不是北京时间,是老百姓回家的脚程呢。”我又仔细查看了开庭排期,还真是,开庭的时间和路过法庭的班车时间还真对得上。

——王爱康

武定县人民法院综合办公室主任

2007年6月12日,星期二

今天,去调解,可憋了一肚子气,“老杨,我们又来叨扰了。”庭长熟门熟路地往院里走,正写着笔录呢,当事人突然拍着桌子吼:“滚!你们法院的人就会和稀泥!”我顿时那个气啊——这是我跟着庭长办的第三个案子,我加了三个晚上的班整理证据,翻遍了卷宗,凭什么被这样骂?站起来正要理论,庭长猛地拽住我,把我按了回去。回到法庭,庭长说:“别气了,群众有情绪,说明我们的工作还没做到他们心坎里。遇到‘冷板凳’别怕,坐着坐着就热乎了。”还是很生气,但是也挺有道理的,确实有些细节的地方没考虑到位。

——何东明

武定县人民法院副院长

2002年4月8日,星期一

要离开这个住了7年的法庭,还真是有点舍不得,要搬走的东西还真多,搬不走的也真的多。

——张志德

武定县人民法院执行局一级法官助理

1995年10月25日,星期三

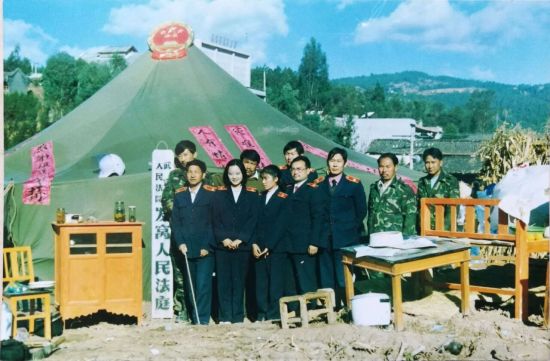

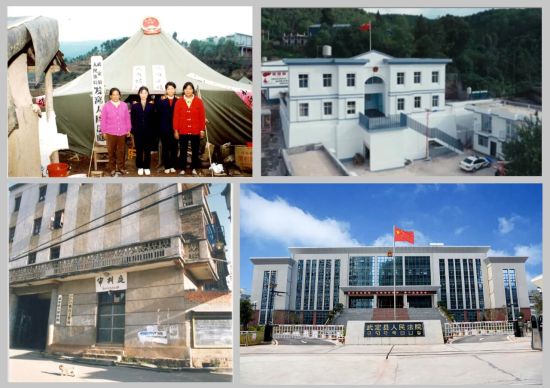

心情难以平复,这次地震受灾太严重了,难以想象地震时,这几个小同志有多怕,法庭算是用帐篷搭起来了,但愿不要再有余震了。

——杨海荣

武定县人民法院执行庭庭长(已退休)

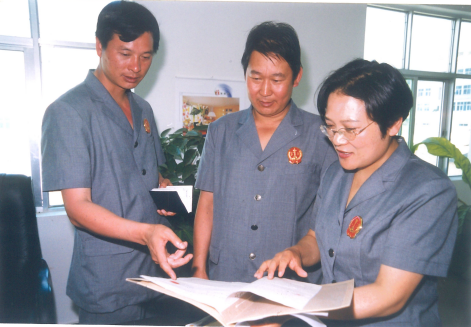

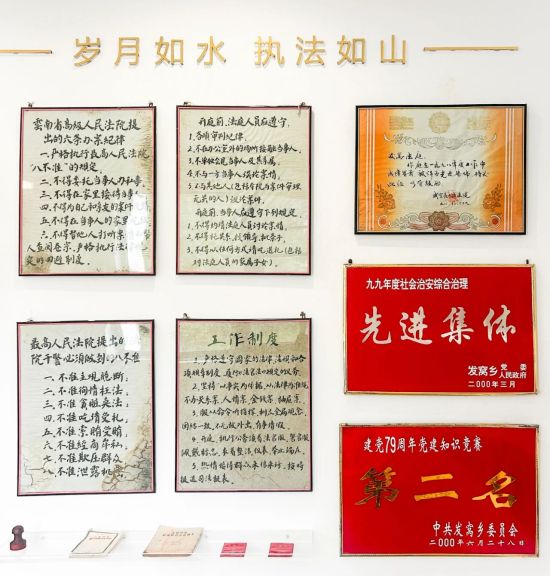

回望震后30年里的干警日记,从震后临时搭建的帐篷法庭,到如今宽敞明亮的办公区,从徒步翻山调解的“张法庭”,到如今雪天给老人递热茶的年轻干警,变的是岁月,不变的是“法庭永远在群众身边”的信念,是30年点滴里长出来的鱼水情。“事事上心”,群众反映的每件事都紧抓不放;“件件用心”,涉及群众利益的事都细致办好;“回回跟进”,每起纠纷的后续都持续关注;“次次亲和”,解答群众诉求都保持耐心温暖。这四个始终如一的坚持,让法律有了人间烟火的温度,让公平正义浸润着生活的烟火气。

武定法院有代代相传的规矩:新干警必到派出法庭磨砺,老庭长必带他们熟悉群众工作,必把未尽的牵挂与责任亲手传递。老同志用“土办法”传经验,新干警以“真感情”接棒,这团精神之火在一茬茬人的接力中越燃越旺,把武定法院人的初心,永远烙在百姓心坎里。

这三十年,屋子换了新貌,干警的制服换了新样,可院里那棵杏树下的石凳上,永远坐着愿意为群众蹲下来说话的人。这份“薪火相传”的为民札记,从来不是写在纸上的标语,是李大爹攥紧的便民卡,是老庭长那句“法庭的根在老百姓的灶膛边”的叮嘱。“震不倒的法庭精神”,它藏在每一次俯身的倾听里,刻在每一回耐心的调解中,更传在一代又一代武定法院人“把群众事当自家事”的接力里。